A Vigilante do Amanhã: Ghost in the Shell (Ghost in the Shell, 2017) de Rupert Sanders

Baseado na famosa série de mangá de mesmo nome de Masamure Shirow (e que dera origem ao anime homônimo de 1995), A Vigilante do Amanhã: Ghost in the Shell (Ghost in the Shell, 2017) de Rupert Sanders, vai além do visual delirante, e ação bem coreografada. Possui uma protagonista inebriante, entrega alguma alma (de franquia) e se transforma em uma experiência bem acima do satisfatório.

Claro, existem diferenças entre as obras originais e o filme estrelado por Scarlett Johansson. Contudo não vou falar de diferenças, e sim, de como a meia adaptação-meio remake, se saiu.

O apelo ao grande público é grande. Um filme de proporções imensamente gigantes, mas como seu próprio roteiro apresenta, com alguma alma inclusa. Afora a sua necessidade em se explicar nos letreiros iniciais, na verdade com o intuito de iniciar o espectador não familiarizado com a trama, e uma simplificação no contexto do fantasma do título original (Ghost in the Shell ou o Fantasma da Máquina), a intenção é funcional. E tão pura quanto a sua protagonista.

Num mundo pós-2029, é comum humanos se aperfeiçoarem com peças de robôs, novos programa e aplicativos. Cérebros se fundem facilmente a computadores, e a tecnologia está assustadoramente em cada um de nós e em todos os lugares. Para manter a ordem, o sistema conta com um esquadrão de elite, especializado em combater crimes cibernéticos, a Seção 9. Entre os seus agentes está Major (Scarlett Johansson), uma ciborgue com experiência militar. Única de sua espécie, é fisicamente um robô, exceto pelo seu cérebro, mente e alma herdadas de sua antiga forma humana, e implantadas após várias experiências no laboratório Hanka.

Mas, ao se dedicar a perseguir e aniquilar ao hacker Moze (Michael Pitt), cujo objetivo é deter os avanços da tecnologia cibernética, Major põe em cheque suas crenças e objetivos de existência. Daí se inicia a busca pelo que está em seu âmago, sua alma.

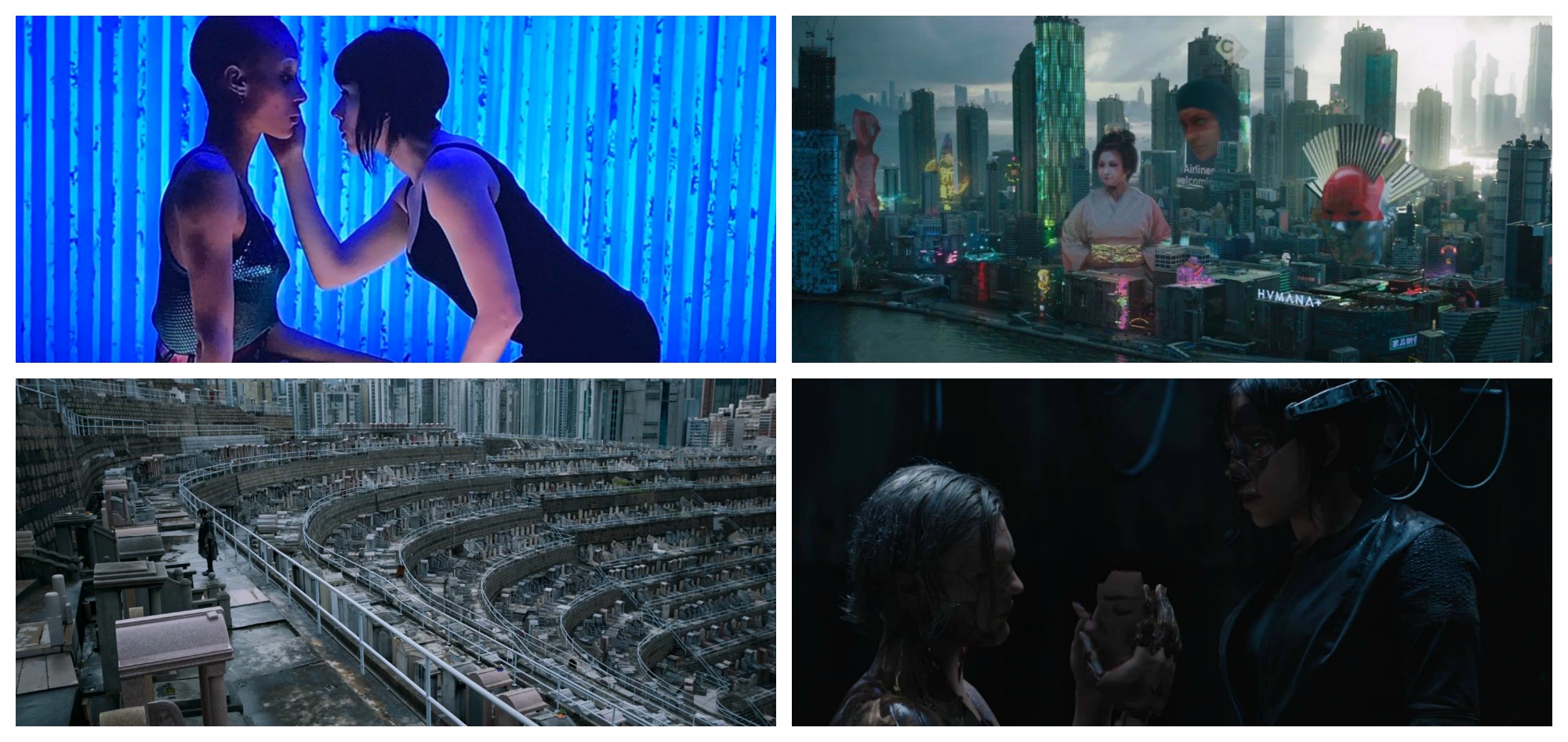

Em atuação deslumbrante, Scarlett Johansson entrega uma grande Major/Motoko. Dotada de um erotismo cibernético, sua nudez é sugerida entre curvas e uma transparência tecnológica, apresenta uma expressão corporal absurda. Repare em seus movimentos robóticos, no excesso de toque e proximidade ao falar com humanos, pois no fundo carrega o conceito de identidade humana em si. Impossível não ficar hipnotizado com seus olhos que carregam a busca pela emoção, em meio a tantas incertezas.

Atenção para o detalhe. Infelizmente a versão do filme exibida nos cinemas suprimiu o beijo entre Johansson e uma humana que ela encontra na rua. Contudo a imagem, que está nos trailers e em toda a sua divulgação prévia, ficou fora do corte final. A observação aponta para um alento, com a possibilidade de uma versão do diretor ou sem cortes, que deve sair em um futuro não muito distante.

A despeito de whitewashing (a ocidentalização da obra) – ao fato de utilizar uma protagonista não oriental, na pele da personagem originalmente japonesa, Motoko – as saídas foram além de interessantes, portanto muito bem sacadas. Afinal, estamos falando de uma androide totalmente construída em laboratório, consequentemente poderia tomar qualquer rosto para si. Além disso, sua origem é bem retratada e justificada, quando revelam seu passado (“Você parece com ela”, aponta sua mãe, até mesmo como uma forma de acabar o assunto ali).

Como um excelente complemento para encerrar a polêmica, Aramaki, seu chefe na Seção 9 é brilhantemente defendido pelo japonês Takeshi Kitano, o qual entrega todos os seus diálogos em sua língua de origem. Mais um ponto para o filme.

Impossível não falar das semelhanças visuais com o clássico Blade Runner (1982), com sua ultra poluição visual cibernética numa metrópole que apresenta sua publicidade holográfica ofensiva, que culminam em um ambiente delirante. Se o visual é filhote (ou seria referência?) da obra oitentista, a ação mira outra sci-fi bem sucedida: Matrix (1999). Outro gatilho técnico que dá ritmo à ficção-científica é a sua trilha sonora, assinada pela dupla Lorne Balfe (que já havia colaborado em Batman, O Cavaleiro das Trevas, 2008) e o incrível Clint Mansell (Segredos de Sangue, 2013; Cisne Negro, 2010; Lunar, 2009; e indicado ao Globo de Ouro por Fonte da Vida, 2006).

E é aqui que entra uma das maiores surpresas da superprodução, a direção de Rupert Sanders, que havia estreado na direção de longas com o sucesso (apenas de bilheteria) Branca de Neve e o Caçador (2012). O diretor evolui consideravelmente ao costurar sua trama à ação de forma frenética, prevalecendo ainda enquadramentos com um extremo senso gráfico. Seus cortes de ação (ajudados por uma montagem que não compromete) não picotam as sequências, e até o uso da câmera lenta é necessária.

Entre as missões, perseguições, fugas e a busca pela verdade, somos metralhados com mergulhos de prédios rumo ao centro da ação, ataque de gueixas cibernéticas, tiroteios contra assassinos sem rosto, e um enfrentamento ao Spider Tank. O último, fica marcado como um dos grandes momentos do remake, capaz de aflorar muitos sentimentos (humanos) em meio a uma grande sequência de ação e o encontro com o terrorista Moze.

E por falar em Moze, a pequena, mas poderosa presença de Michael Pitt (Os Sonhadores, 2003) – valorizado por partes mecânicas e uma voz meio falhada-meio robotizada, é outro boa ventura da adaptação. Sua persona condensa o sentimento de ser falhado e descartado, o lixo, o resto, um remendo em forma de alguma coisa que não deu certo.

O elenco ainda tem a sempre ótima Juliette Binoche (Oscar de coadjuvante por O Paciente Inglês, 1996), na pele da Dra. Ouelet, criadora da protagonista, em papel pontual para a trama. Já o gigantesco personagem de Batou, não é grande apenas em sua forma. Do visual e até a justificativa dos olhos aperfeiçoados à força, Pilou Asbæk tem uma presença além do físico, e acompanha o ritmo e complementa a onipresente Major. Coincidência ou não, o brutamontes já havia atuado ao lado de Johansson, em Lucy (2014).

Produzida pelo midas da Marvel, Avi Arad (Homem de Ferro, 2008), bem plantada e urdida pela dupla de roteiristas Jamie Moos (Reis das Ruas, 2008) e William Wheeler (Rainha de Katwe, 2016), a superprodução já é um dos acertos de 2017.

Ficar procurando diferenças entre esse novo filme e o material original pelo qual foi adaptado – tanto o mangá, quanto o anime homônimo de 1995 – é perder a oportunidade de consumir as qualidades do mesmo. Ou até não dar a oportunidade da sci-fi te conquistar.

Sim, Ghost in the Shell (que ganhou o explicativo título inicial de A Vigilante do Amanhã), é ao mesmo tempo remake e adaptação vibrante. E sem dúvida, uma franquia em construção. O futuro já chegou, e merece ser conferido no cinema.

Bela crítica!

Depois de ler essa a a crítica do Arthur, estou decidido de que merece ser visto no cinema, esse longa!