Brasília, 20 de setembro de 2017*

A noite não se apresentava grande coisa para mim. Um curta-metragem sem sinopse, e um documentário de uma estreante (na cadeira de diretora). Mas foi bem diferente quando as luzes do Cine Brasília se apagaram nesta terça-feira (19), quarto dia da Mostra Competitiva do 50º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. E eu chorei. Duas vezes, uma em cada filme. Mas por razões completamente diferentes.

Mamata

Ainda não conhecia o trabalho do diretor e roteirista de curtas Marcus Curvelo, e fiz questão de não pesquisar o que estava por vir. A única coisa que eu sabia era a duração do seu filme: 30 minutos. Putz! Pensei alto, um curta com alma de média-metragem? E era uma estreia nacional, ninguém ainda tinha avaliado “Mamata” (2017). E se eu fosse pesquisar no próprio site do Festival de Brasília, a interrogação continuaria forte. Está lá na sinopse: “Brasil, 2017. Eu desisto.”

E tenho de admitir: “Mamata” é um dos filmes que mais me fez rir em toda minha vida. Não, eu não estou exagerando. Acompanhamos o personagem Joder (o próprio Marcus Curvelo) em seu calvário pessoal. Como o próprio diz, ele está “fudido”. Sem emprego, nem possibilidades visíveis, ainda tem de conviver com a ausência da namorada, que passou em um Mestrado nos EUA, e o deixou sozinho em casa (com o cachorro). Mas não basta ser o loser dos losers, existe também a sensação de inércia social e o esgoto político à céu aberto em que o país se encontra para piorar a situação.

Em sua narrativa deliciosa – e que aparenta ter meia-hora de duração -, Curvelo se apropria de símbolos e situações reconhecíveis para incluir em seu repertório de gags uma sequência implacável de piadas. Do tema da vitória de Ayton Senna ao Patinho da Fiesp; das cambalhotas do Vampeta na rampa do Planalto ao choro risível de David Luiz após o 7 X 1; a história do concurso e da “Pedalada”; a citação de ‘Jesus tomou Rivotril’; da letra do sertanejo universitário que diz na cara dele o que o amigo de infância dele é e ele não; E claro, ao som da inesquecível Vanusa e a sua interpretação do hino nacional brasileiro. Esse é orgulho reverso de ser brasileiro (com o grito de #ForaTemer no vazio, como se ninguém escutasse mais), e que reflete na tela em nível de “zueira no limits”.

Na tela, Marcus Curvelo é uma autopiada genial, e com “Mamata” eu chorei de rir, da lágrima escorrer mesmo, gargalhei alto, gritei e aplaudi. É o trágico e cômico ao mesmo tempo. Rapaz, tá na hora de você assinar um longa-metragem. Até aqui, disparado, o melhor Curta-Metragem da Mostra Competitiva do FestBrasília.

PS.: Eu que havia escolhido fazer uma cobertura somente dos longas em competição, tive de me curvar ao “Mamata” e resolvi registrar meus sentimentos aqui.

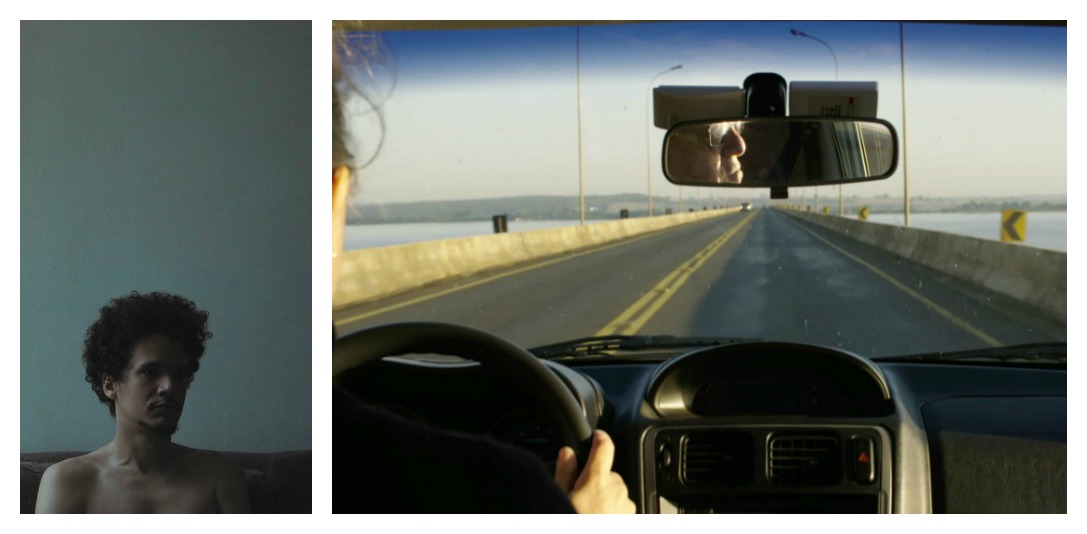

Construindo Pontes

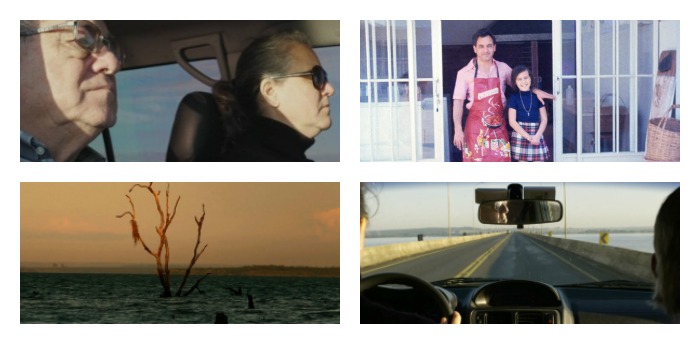

O segundo filme da noite era um longa, mas curto para os padrões: 72 minutos. O documentário “Construindo Pontes” de Heloisa Passos, retrata a relação entre a cineasta e seu pai, um engenheiro que teve seu momento de glória durante a ditadura. Para ele era a Revolução, para ela a Ditadura. Para ele é Impeachment, para ela o Golpe.

Do começo ao fim, fica claro que eles estão em pontos completamente opostos. E se o ato de construir pontes, tem o objetivo de unir dois lados separados, o documentário tem um resultado antagônico: Ele continua sendo de direita, e ela de esquerda. Não importa se os dois são bons no ping-pong (outra fala de Heloisa Passos). O que parece na tela, é que não há nada que um possa acrescentar ao outro. Nem mesmo quando ela tenta uma tomada por três vezes – o que me faz pensar que tira até o fato de estarmos vendo um documentário, e não algo ensaiado – existe emoção.

Os diálogos são rusgas incandescentes. Há cortes no meio das discussões, ele de fala mansa, ela um trovão. E até mesmo quando ele tenta explicar o seu fracasso comercial/profissional após a “revolução”, algo que poderia ser explorado como algo negativo para a Ditadura, o corte volta novamente. A maior parte dos simbolismos que a diretor faz com a água e pontes, como “ir fundo”, “pensamentos e histórias submersas”, ou as imagens projetadas como se fora a representação das próprias 7 Quedas sob a Usina de Itaipu, simplesmente não são fluídas. Parece uma narrativa imposta, fria, e que temos de aceitar.

Há uma sensação de que o longa poderia ter sido um curta, e o resultado poderia ter um substrato maior e mais forte. E se, segundo a própria diretora, “família é o não dito”, seu filme, Construindo Pontes, só me disse pessoalmente algo quando terminou, ao ouvir “Comentário a Respeito de John”, de Belchior. Lembrei do meu pai – que já se foi em 1995, e do quanto ele gostava dessa canção e que eu aprendi a apreciar. Chorei, não pelo filme, mas pelo o que a canção significada para mim, a lembrança do meu pai.

* Jornalista viajou à convite do Festival.