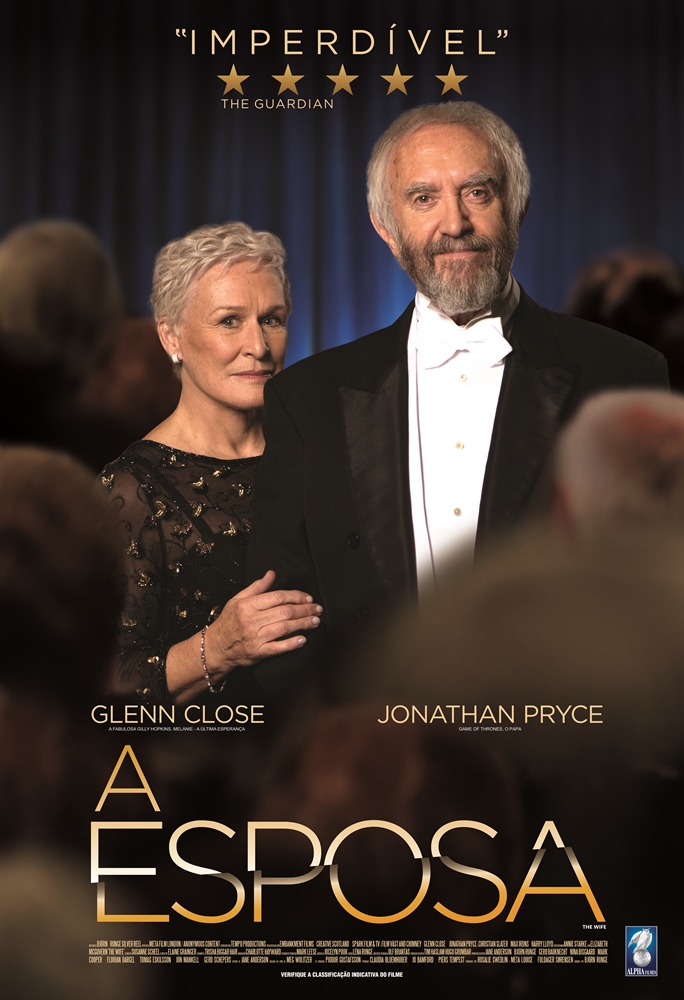

Um filme que chegou no momento certo, já que de um tempo pra cá tem se falado bastante em empoderamento feminino. Joan Castleman (Glenn Close) é a esposa de um escritor vencedor do Prêmio Nobel de Literatura que acompanha o marido até Estocolmo para o recebimento da honraria. O roteiro é fictício, mas é o tipo de drama que está, mais do que a gente possa imaginar, presente na sociedade.

Quando jovem, a protagonista, de talento promissor, abandonou a própria carreira de escritora, pois começara a escrever numa época em que, devido ao machismo, os livros de mulheres dificilmente recebiam atenção. Então, seduzida por um professor mulherengo e, inclusive, casado, passa a dedicar a vida àquele com quem acaba desposando depois que este deixa a primeira mulher.

Dessa forma, Joan constrói uma bela família e passa a viver à sombra do marido, escritor bem sucedido. Que mérito ela tem no sucesso dele? Teria ele conseguido chegar até lá sem o apoio dela? Ou não, é apenas a esposa? Por mais óbvias que possam ser as respostas, o filme empurra essas reflexões. Joan é a personagem principal, mas os grandes feitos estão apenas em torno dela, como se a história estivesse sendo contada da perspectiva de uma coadjuvante.

Já Joseph Castleman (Jonathan Pryce), o esposo, demonstra, a todo o momento, uma necessidade de estar, publicamente, agradecendo à esposa pelo sucesso que alcançou. Segundo o escritor, Joan é a grande inspiração, a musa e amor da vida dele. Paralelo a isso, quando alguém pergunta a opinião da esposa sobre o trabalho do marido, ele interrompe respondendo que: “ela não escreve”.

Enquanto isso, observamos uma esposa sofredora que, em muitas situações, se sente desconfortável e está cerceada quanto às vontades próprias, pois a vida dela está presa à imagem dele, que, por sinal, nem sempre é um marido fiel conforme o filme mostra desde o começo. Até que, num jantar no meio da noite, surge a indagação: “O que estamos fazendo?”. Contudo, a pergunta não é respondida.

Desde o início, o espectador percebe que há algo estranho na relação dos dois personagens. Surgem palpites, mas só conseguimos saber ao certo o que se passa quando a trama se desenvolve, especialmente quando a presença de Nathaniel Bone (Christian Slater) ganha importância na narrativa, um jornalista que pretende publicar a biografia do recém vencedor do Prêmio Nobel.

Nathaniel traz algumas revelações ou então provoca, nos outros, que elas apareçam. Ele surge no filme como se fosse um vilão, mas talvez seja o único personagem com potencial para salvar a história. Outro conflito presente no longa é a tensão entre David (Max Irons), filho já adulto do casal, e o pai, que não reconhece o talento do rapaz, escritor iniciante. Seria por prepotência ou inveja?

Grande destaque para Glenn Close que está magnífica num papel nada fácil de interpretar e é o ponto alto do filme. Afinal, não sabemos quais são os reais sentimentos de Joan. Nas expressões e nos silêncios é onde a atriz se sobressai. Indicada ao Oscar de Melhor Atriz, não foi dessa vez que levou o prêmio. Com um total de sete indicações na carreira, ela é, sem dúvidas, uma das melhores atrizes de Hollywood.

Diante de grandes interpretações, Max Irons não consegue dar carga dramática suficiente ao personagem, quase comprometendo a imersão na história por parte do espectador. A direção, assinada pelo sueco Björn Runge, é bastante objetiva, o que deixa toda a responsabilidade emotiva do filme no trabalho dos atores, ou seja, melhor dizendo, na interpretação de Glenn Close.

Do meio para o fim, a história surpreende, é de fato reveladora. Mas, o desfecho em si é decepcionante. O roteiro, adaptação do livro “The Wife”, de Meg Wolitzer, levanta a temática do machismo, mas chega a ser complacente na hora de condená-lo. Apesar de tudo, temos em A Esposa uma obra acima da média, que trás um debate que precisa estar cada vez mais presente na sociedade.